Suzuki bot bisher keine Elektroautos an. Kein einziges Modell. Man habe noch nie zu den technologischen Vorreiter-Marken gehört, sagt man bei Suzuki sinngemäß. Zuerst habe man sich erstmal angesehen, was die Kundschaft wolle. Doch nun hat man es offenbar verstanden und will bis 2030 gleich vier batterieelektrische Modelle (BEVs) auf den Markt werfen. Das erste ist der eVitara, den ich nun auf einem abgesperrten Testgelände gefahren habe.

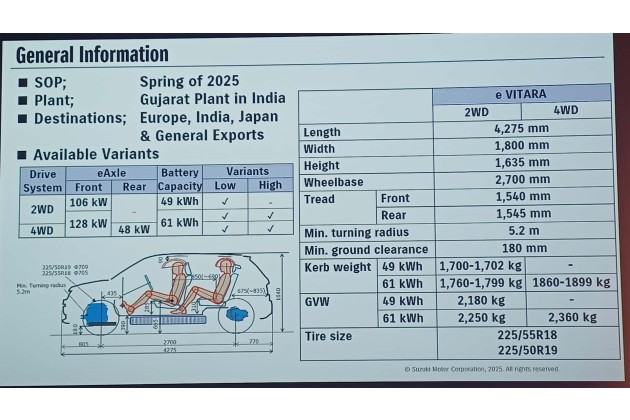

Technische Basis des Suzuki eVitara ist nicht etwa das kleine SUV mit Verbrenner, sondern eine von Suzuki selbst entwickelte Elektroauto-Plattform namens Heartect-e, die auch das Schwestermodell Toyota Urban Cruiser und die drei kommenden Suzuki-BEVs tragen wird. Als Studie eVX (emotional Versatile Cruiser) schon 2023 gezeigt, wird der eVitara ab Mai in Indien produziert. Ab Sommer soll er dann bestellbar sein und etwa im Oktober auf den deutschen Markt kommen.

Exterieur/Maße | Antriebe/Akku | Interieur | Preise/Rivalen

Exterieur und Maße

Mit 4,28 Meter Länge und 1,64 Meter Höhe hat der eVitara fast exakt die gleichen Maße wie der Smart #1, tritt also als B-SUV an. Hier zur Einordnung ein paar Vergleichsdaten:

So nahe der Suzuki dem Smart bei den Abmessungen kommt, so unterschiedlich ist die Optik: Der Smart wirkt wie allseitig abgeschmirgelt, während der Suzuki kantige Karosserieformen hat. Mit den großen, eckigen Radausschnitten und dicken Kratzschutzleisten sieht er aus wie ein Offroader. Das ist etwas übertrieben, denn ins schwere Gelände sollte man damit wohl nicht fahren. Aber es passt zu der Marke, die stolz darauf ist, fast jedes Modell auch mit Allradantrieb anzubieten.

Interieur und Bedienung

Ein schlüsselloses Zugangssystem ist Serie, und so gibt es an den Bügelgriffen der Türen ein kleines Knöpfchen zum Ver- und Entriegeln. Innen guckt man auf zwei fast gleich große Displays nebeneinander.

Die Anzeigen mit schwarzem Hintergrund finde ich arg düster und aufgrund der einfachen Symbole wenig ansprechend. Um das System zu starten, muss ein Knopf gedrückt werden. Die Spiegel werden konventionell über Knöpfchen an den Türen eingestellt, und es gibt vier Tasten für die vier Fensterheber.

Auch sonst spart Suzuki nicht mit physischen Bedienelementen. Mit dem Drive-Mode-Button in der Mittelkonsole kann man zwischen Eco, Standard und Sport wählen, was aber nur die Gasannahme verändert. Außerdem gibt es einen "Trail"-Button für Schnee und rutschigen Untergrund - hier wird das Drehmoment so zwischen links und rechts verteilt, dass maximale Traktion entsteht.

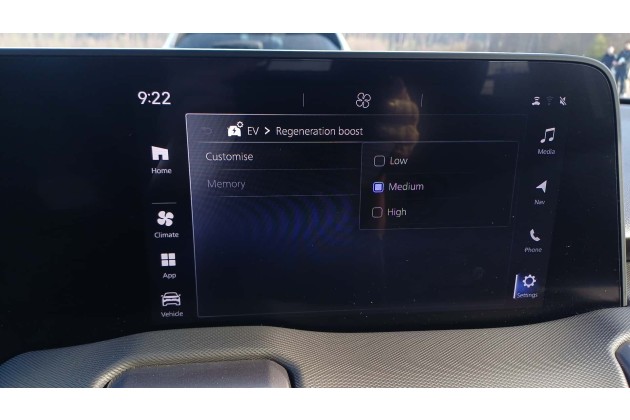

Darüber hinaus gibt es noch einen Button für den "Easy Operation Pedal"-Modus, mit dem man die Schub-Rekuperation einschaltet. Ist sie aktiviert, kann man über den Touchscreen zwischen den Rekuperations-Stärken Low, Medium und Strong wählen. Das ist allerdings nur im Stand möglich. Immerhin bleibt die Einstellung auch nach dem Neustart erhalten, wenn man ein Häkchen bei "Memory" setzt.

Suzuki wollte es offenbar einfach halten und die Kundschaft nicht überfordern. Das kann ich nachvollziehen; bei manchen Herstellern wird es mit mehreren Rekuperationsstärken, adaptiver Rekuperation und One-Pedal-Driving wirklich kompliziert, zumal wenn sich das noch mit den normalen Fahrmodi überlagert. Ich könnte damit leben; ich würde "Strong" abspeichern. Dann könnte ich innerorts die stärkste Rekuperation nutzen und beim Verlassen der Stadt einfach die Schubrekuperation abschalten. Ich würde mir aber wünschen, dass man im stärksten Reku-Modus zum kompletten Stilstand kommt.

Antriebe und Akkus

Suzuki bietet beim eVitara zwei Fronttriebler und einen Allradler an. Alle haben Permanentmagnet-Synchronmotoren von BluE Nexus (Wikipedia Englisch), einem Spezialisten aus dem Toyota-Imperium. Eingebaut wird offenbar die e-Axle des Unternehmens, die aus Motor, Untersetzungsgetriebe und Inverter besteht.

Vorne wird immer die gleiche Motoren-Hardware eingebaut, wie mir ein japanischer Suzuki-Ingenieur bestätigte. Bei der Basisversion wird die Leistung auf 108 kW beschränkt, während es bei der stärkeren Fronttriebler und beim Allradler 128 kW sind. Beim Allradler kommt eine zweite, kleinere Maschine im Heck hinzu, die immer aktiv bleibt. Das heißt, der Suzuki eVitara hat einen permanenten Allradantrieb. Hier die wichtigsten Daten (die sich gegenüber der ersten Ankündigung noch minimal verändert haben):

Als Akkus kommen zwei Varianten der Blade-Batterie von BYD zum Einsatz, das heißt ein LFP-Akku mit langen, prismatischen Zellen. Dabei wird auf Module verzichtet (Cell-to-Pack). Die kleinere Batterie hat laut eVitara-Chefingenieur Sumio Ono 96 Zellen, die größere 120 Zellen; alle sind in Reihe geschaltet, das heißt, die Batteriekonfigurationen sind 96s1p bzw. 120s1p.

Mit der großen Batterie beträgt die WLTP-Reichweite bis zu 428 Kilometer; das liegt auf dem Niveau von vielen Konkurrenten aus dem Stellantis-Konzern, aber mit dem Kia EV3 Long Range (605 km) oder dem Skoda Elroq 85 (580 km) kann der Suzuki eVitara nicht mithalten

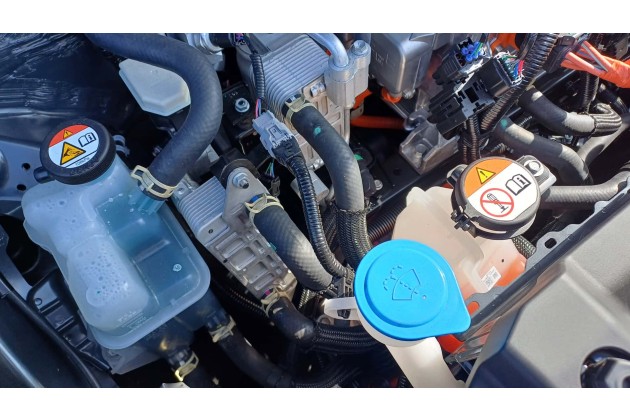

Bei einem Blick unter die Fronthaube entdeckte ich etwas Interessantes: Neben dem Behälter für die Scheibenwasch-Flüssigkeit gibt es gleich zwei Plastikbehälter für Kühlmittel, und zwar eine mit blauem und einen mit orangerotem Inhalt. Auf meine Frage erklärten mir die Ingenieure, der eVitara habe nicht nur einen Kühlkreislauf, sondern zwei. Sie haben separate Kühler und unterschiedliche Kühlflüssigkeiten - die blaue für den Niedrigtemperatur-Kreislauf (Batterie und Motoren), und die orangerote für den Hochtemperaturkreislauf (für die Innenraum-Klimatisierung).

Der eVitara verfügt serienmäßig über eine Wärmepumpe und eine Vorkonditionierung der Batterie. Letztere kann aber nur manuell gestartet werden. Als Faustregel sagt mir einer der japanischen Ingenieure, für das Anwärmen der Batterie um 20 Grad brauche man etwa 30 Minuten; wenn man schnell fährt, dauert es weniger lang.

Mit einem anderen Menüpunkt kann man offenbar manuell eine Kühlung der Batterie aktivieren. Diese war bei den Testfahrzeugen aktiviert, da wir das Auto auf dem Testparcours offenbar hart fahren sollten. Eine automatische Vorkonditionierung gibt es dagegen nicht: Der Routenplaner sucht zwar bei längeren Routen zwar passende Ladestationen heraus, startet aber nicht die Vorkonditionierung. Hier macht es Suzuki unnötig kompliziert: Eine automatische Vorkonditionierung hätte gereicht.

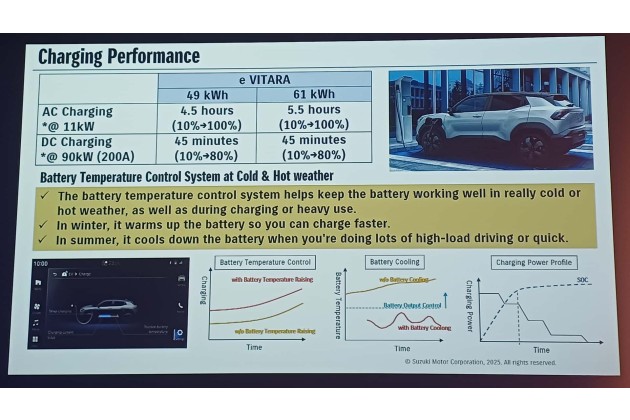

Erstmals macht Suzuki nun auch Angaben zum Aufladen: Mit Wechselstrom sind serienmäßig 11 kW möglich, mit Gleichstrom 90 kW. Am DC-Lader soll ein Ladevorgang von 10 bis 80 Prozent 45 Minuten dauern, und zwar bei beiden Akkus. Das ist lang.

Auch die daraus errechnete Ladegeschwindigkeit ist gering: 49 kWh mal 0,7 geteilt durch 45 min sind 0,8 kWh/min bei der kleinen Batterie, bei der großen ergeben sich 0,9 kWh/min. Das ist selbst für einen Kleinwagen wenig. Zum Reichweite-Nachladen ergeben sich ebenfalls keine guten Werte: Je nach Version kann man pro Minute Ladezeit Strom für 5,4 bis 6,7 Kilometer nachtanken (428 km x 0,7 / 45 min = 6,7 km/min). Mit 428 km Maximalreichweite und dem langsamen DC-Laden eignet sich der Suzuki eVitara kaum für die Langstrecke.

Fahreindrücke und Platzverhältnisse

Der Suzuki eVitara gehört mit 108 bis 135 kW nicht zu den starken B-SUVs, aber auch Stellantis-Modelle wie der Jeep Avenger Elektro oder Opel Mokka Electric bieten bekanntlich maximal 115 kW. Für die Stadt reicht der Vortrieb allemal. Der Allradler wirkt wegen des deutlich höheren Drehmoments spürbar stärker als der Fronttriebler, aber Nachbars Porsche versägen kann man mit 135 kW natürlich auch nicht.

Die Vordersitze geben kaum Seitenhalt, weswegen ich auf dem Testcenter in Dudenhofen beim Pylonen-Wedeln fast vom Gestühl gerutscht wäre. Denn der eVitara neigt sich in Kurven doch deutlich zur Seite, nickt auch beim starken Bremsen und Beschleunigen. Liegt das Fahrwerk also mehr auf der komfortablen Seite? Vielleicht. Um das zu beurteilen, müsste man auf schlechteren Belägen mit Fugen und Temposchwellen fahren. Auf rauem Belag mit vielen kleinen Löchelchen fiel aber auf, dass die Schalldämmung zu wünschen übrig lässt.

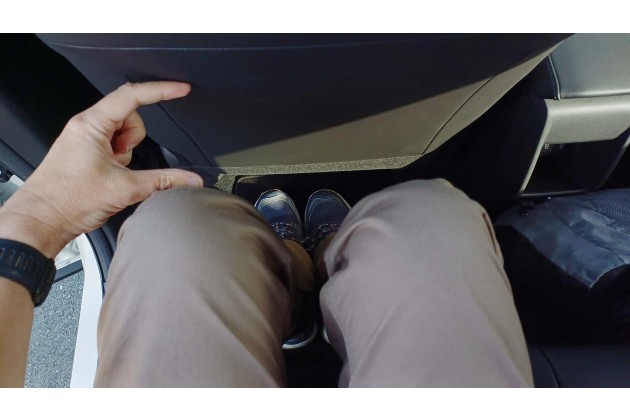

Im Fond ist der Innenraum-Boden komplett eben, und die Sitze lassen sich um 16 cm längs verschieben (im Verhältnis 2.3 geteilt). Aber auch bei ganz nach hinten geschobener Bank ist die Kniefreiheit nicht überragend. Das Platzangebot reicht für mich als 1,76 m große Testperson aus, es bleibt mehr Raum vor den Knien als im gerade getesteten Ford Puma Gen-E.

Die Sitzlehnen lassen sich im Verhältnis 40:20:40 geteilt umklappen - ungewöhnlich im B-Segment, wo meist nur 60:40 möglich ist. So ist das Durchladen von längeren Gegenständen auch dann möglich, wenn hinten zwei Personen Platz genommen haben. Die Kofferraumvolumina verrät Suzuki noch nicht, zeigte aber eine Grafik, wonach das Stauabteil je nach Position der Rückbank 68 bis 84 cm tief ist (siehe unten links). Der Ladeboden wird beim Umklappen schön eben.

Preise und Rivalen

Den eVitara gibt es in den bei Suzuki üblichen Ausstattungen Club, Comfort und Comfort+. Dabei wird Club nur in Kombination mit der 108-kW-Basismotorisierung und kleiner Batterie offeriert. Schon hier sind 18-Zoll-Aluräder, Abstandstempomat (ACC), Navi, Parkpiepser und Rückfahr-Kamera an Bord. Comfort setzt vor allem Sitz- und Lenkradheizung sowie eine Frontscheibenheizung drauf, während Comfort+ zusätzlich 19-Zöller, elektrische Einstellung für den Fahrersitz, Nebelscheinwerfer und Rundumsicht-System sowie ein feststehendes Glasdach bietet. Ich würde sagen: Comfort reicht aus.

Die Preise für den Suzuki eVitara sind noch nicht bekannt. Sehen wir uns also die Konkurrenten des eVitara an und überlegen, wie viel der eVitara kosten darf, um attraktiv zu sein. Die Basisversion mit 108 kW und rund 350 km Reichweite tritt gegen den Smart #1 Pure an, der mit 200 kW fast doppelt so stark ist, aber nur 310 km schafft. Er bietet nur einen 7,4-kW-Bordlader, ist aber mit 1,1 kWh/min schneller an der DC-Säule.

Bei vergleichbarer Ausstattung kostet der Smart rund 33.000 Euro (mit dem 4.500-Euro-Rabatt des Herstellers). Diese 33.000 Euro wären unser Tipp für den ungefähren Basispreis des eVitara. Ein weiterer Konkurrent ist der Skoda Elroq, den es als Elroq 50 mit 125 kW, 375 km Reichweite und schnellerem DC-Laden für rund 34.000 Euro gibt.

Als Alternative zur mittleren Version des eVitara (mit 128 kW und 428 km Reichweite) im Comfort-Trimm kommt der #1 in der Version Pro+ in Frage, der zwar wieder deutlich stärker ist, aber ein ähnliche Reichweite (420 km) und ähnliche Ausstattung bietet. Diese Version kostet rabattiert rund 40.000 Euro. Günstiger und wohl auch empfehlenswerter ist der Skoda Elroq 60 mit 150 kW und 428 km Reichweite, schnellem Laden (1,7 kWh/min) und einem Preis von etwas mehr als 38.000 Euro. Für die 128-kW-Version des eVitara-würde ich anstelle von Suzuki rund 37.000 Euro verlangen.

Der Allradler schließlich hat nur wenige Konkurrenten. Abgesehen vom arg teuren Volvo EX30 Twin Motor (ab knapp 52.000 Euro) fällt uns nur der Smart #1 Pulse (rabattiert für rund 43.000 Euro) ein, der mit 271 kW natürlich wieder deutlich stärker ist. Der Allrad-eVitara müsste preislich deutlich darunter bleiben, vielleicht wären 40.000 Euro angemessen.

Fazit

Aus dem oben Stehenden haben Sie es wahrscheinlich schon herauslesen können, dass ich nicht begeistert war von Suzukis Elektro-Erstling. Die Optik des eVitara gefällt mir zwar deutlich besser als beim Smart #1, und das langsame DC-Laden lässt sich bei einem reinen Stadtauto verschmerzen, genauso wie die offenbar nicht sehr gute Schalldämmung und das wankanfällige Fahrwerk. Aber für die Stadt gibt es zahlreiche Alternativen. Zum Beispiel den deutlich günstigeren Fiat Grande Panda Elektro, oder wenn mehr Platz gefragt ist, der Opel Frontera Electric.

Ein unschlagbares Argument, den Suzuki zu kaufen, habe ich bei meiner zugegeben etwas flüchtigen Begegnung mit dem eVitara nicht gefunden. Pluspunkte und Besonderheiten sind für mich die schönen Farben, der Allradantrieb und die Optik. Und hoffentlich auch die Preise.